«[…] lo que debemos tener son esos libros que se precipitan sobre nosotros como la mala suerte y que nos perturban profundamente, como la muerte de alguien a quien amamos más que a nosotros mismos, como el suicidio. Un libro debe ser como un pico de hielo que rompa el mar congelado que tenemos dentro».

Fran Kafka

Nunca pensé que en el arte de devorar palabras estuvieran implicadas tantas personas y etapas de mi vida. Hace unos días recibí una invitación vía twitter que -como otras tantas- no pude sino aceptar. Mayti Zea (@_Mayti), casquivana, novelera y maestra de Primaria jubilada me lanzaba el reto de recordar mis primeros pasos y tropiezos con la lectura. Sé que me he dejado muchos nombres por el camino, como don Juan, mi maestro de Primaria; a mi abuelo y sus análisis críticos de la realidad escupida por las rotativas; a Mónica, Eva, Sara y Begoña por ser cómplices y compañeras de viaje.

A todos los que contribuyeron a que hoy disfrute las páginas de un buen libro, GRACIAS: a mi padre, a mi tío, a P., a Mª Paz, a S., a Becerra. A Mayti, GRACIAS por sacudir recuerdos y tenderlos en un blog que recoge las historias que nuestras palabras van dejando: Yo aprendí a leer.

YO APRENDÍ A LEER

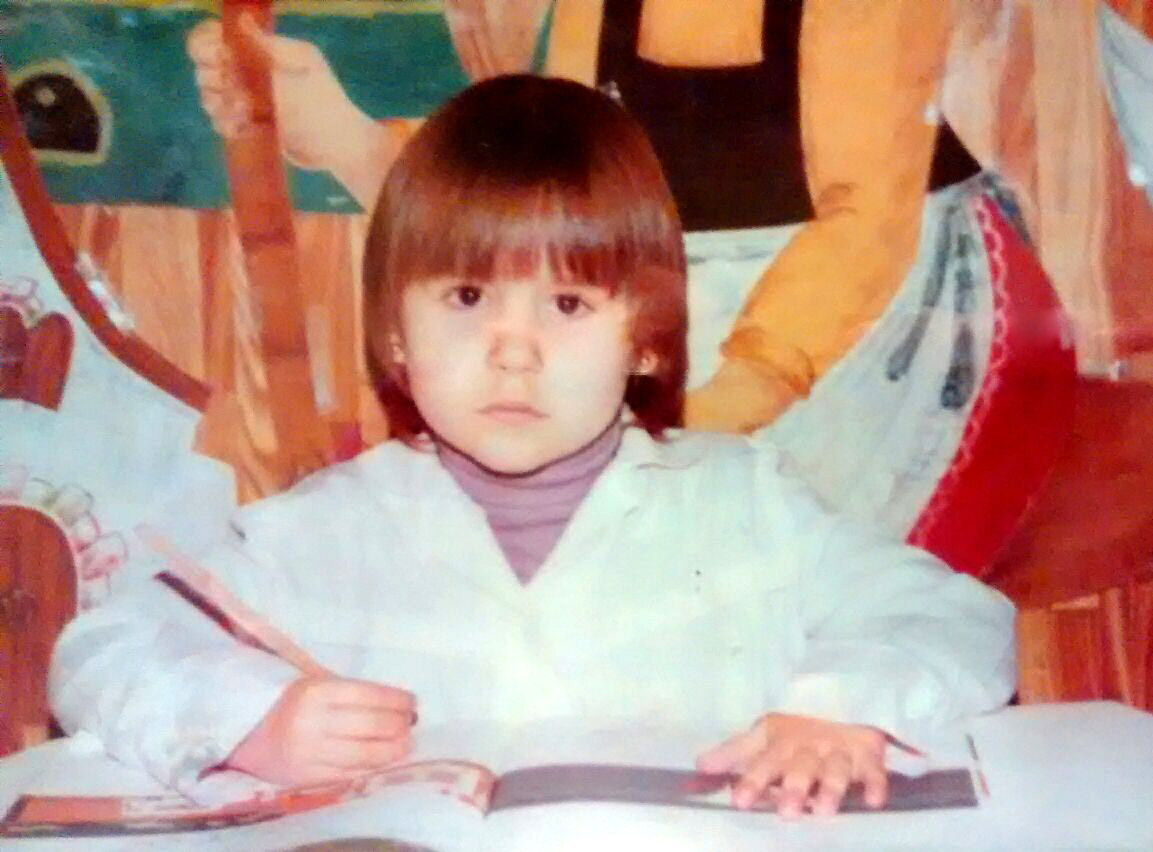

Hay dos cosas que me hacen sentir plena sin padecer una pizca de sonrojo por todo lo que no soy: bailar y leer. Con sólo tres años comencé a ir a la escuela francesa, un lugar del que aún me quedan recuerdos ocultos que a veces aparecen en sueños o me sorprenden al oír alguna canción. Aprendí durante aquellos años a bailar observando en el recreo a otras niñas. Soy de las que mira primero -en solitario- y sólo cuando siento el empujón de la necesidad, entonces me lanzo. Supongo que es el miedo al ridículo.

Con la lectura fue algo parecido. Aprendí a hablar y leer en francés sin mucha dificultad. Aún guardo cintas de casetes grabadas con una verborrea entusiasta gutural. Pero cuando cumplí los seis años cambié de colegio y mis compañeros leían en castellano con una fluidez que hacía sentirme diferente. Creo que mi vida empezó en primaria porque de la época anterior apenas guardo recuerdos. No tengo constancia de que me leyeran cuentos antes de dormir, aunque historias escuché muchas. Si pienso en cómo aprendí a leer me viene a la memoria el miedo a no saber. A mi padre mostrándome la b con la a, ba; la c con la, ca; la p con la e… Y de pronto una palabra. Una frase. Un camino. Un mundo. «Lee la palabra completa en tu cabeza y, mientras la sueltas poco a poco, corre a la siguiente.» Así perdí el miedo a leer en público y a no sentir pavor por los silencios.

Cada mañana caminábamos durante media hora para ir al colegio. Mi hermano, mi madre y yo. Y durante el trayecto practicaba en silencio el ejercicio que me enseñó mi padre y que borraría cualquier inseguridad con los textos. No recuerdo cuándo comencé a leer para tener otras experiencias, para vivir otras vidas. Pero cerraba la puerta de mi habitación para dejar de ser yo misma sin arriesgar demasiado. Para encontrar respuestas. Para conocer otras preguntas. Los libros me enseñaron poco a poco a detener el tiempo. A acelerarlo. A viajar sin destino.

Mi primera colección fue la de «Los cinco en acción», regalo de mi tío cada vez que volvía de Barcelona para visitarnos. Aún la conservo. Con 10 años escribí mi primer cuento: «Las aventuras del mono Kuki». Descubrí que las palabras también servían para inventar historias y que escribir me ayudaba a pensar y a pensarme.

En la adolescencia me hice adicta a las novelas de José Luis Martín Vigil, que me provocó una especie de ataque de catolicismo. Sus moralejas me impresionaron poco y duraron aún menos, y aunque todavía recuerdo con mimo a Beatriz, un caso aparte, comencé a serle infiel con otros autores como El Gabo, Cortázar o Isabel Allende. Escribí entonces mi primera nouvelle sin saberlo.

Retrasé el primer beso hasta casi los 18 años anhelando la perfección de todas aquellas palabras bebidas y —aunque no defraudó— abrió la puerta a la curiosidad por la experiencia. Me enamoré del hermano de mi mejor amiga y durante un tiempo —poco— me sentí novela. Aquello me gustó y a partir de entonces comencé a pedirle a la vida algo más que el mero papel de espectadora. No me resigné a un aprendizaje en blanco en negro.

El relato primigenio en el que fui protagonista me lo escribieron con 20 años. Venía del otro lado del Atlántico en un idioma que no era el materno y con cada misiva aprendí que es posible acariciar las palabras y sentir su tacto. Que existe otra forma de leer y mirar la vida a través de palabras ajenas. Es lo que intento desde entonces. Fui devorada por el género epistolar y guardo como un tesoro las cartas recibidas durante mis 39 años.

En la madurez adquirí el hábito de fechar cada libro que llegaba a mis manos con la firme creencia de que somos lo que leemos. Somos lo que nos leen. Lo que escribimos. Y que cada texto abandona en nosotros su germen cuando lo desmenuzamos. Hace un tiempo -no tanto- me reconcilié con la vida y con la lectura. Conocí a alguien que me abrió pórticos y ventanales. Me leyó cuentos que me permitieron soñar de nuevo sin renunciar a la honestidad de las palabras y he retomado la pasión por escribir sintiéndome lo que soy en compañía. La primera vez en la edad adulta que leí en voz alta un texto escrito por mí misma fue como mirarme a través de un ojo de buey que me permitía tomar una nueva bocanada de aire fresco. Por eso de tarde en tarde sigo abriendo esa pequeña compuerta de vidrio para que me provea de otras miradas. Y para que rompa ese mar congelado que todos tenemos dentro.

Xenia García

No hay aún comentarios